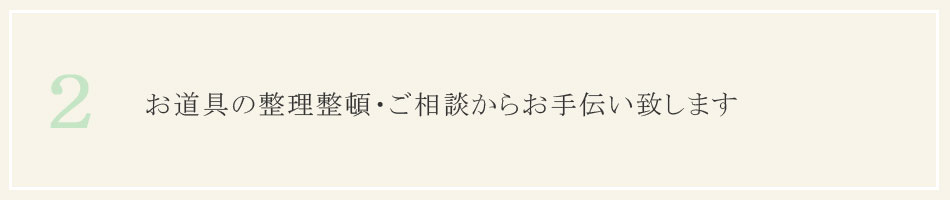

奈良と茶の湯の関係といえば、茶道の開祖とも言われる室町時代中期の茶人、村田珠光(むらたじゅこう)と、そのゆかりの寺院である称名寺(しょうみょうじ)が大変有名です。

奈良ではその珠光の名にちなんだ「珠光茶会」という大茶会が2014年から毎年2月に開かれており、多くの有名社寺でお茶を頂くことができます。

珠光はかつて称名寺の僧で、称名寺には珠光が建てたといわれる「髑髏庵(どくろあん)」という茶室がありますが、珠光の命日5月15日に毎年開かれる法要「珠光忌(じゅこうき)」の際に公開されています。

また、その珠光とも関わりがあり約500年という歴史をもつ茶道具、生駒市の高山茶筌も有名です。

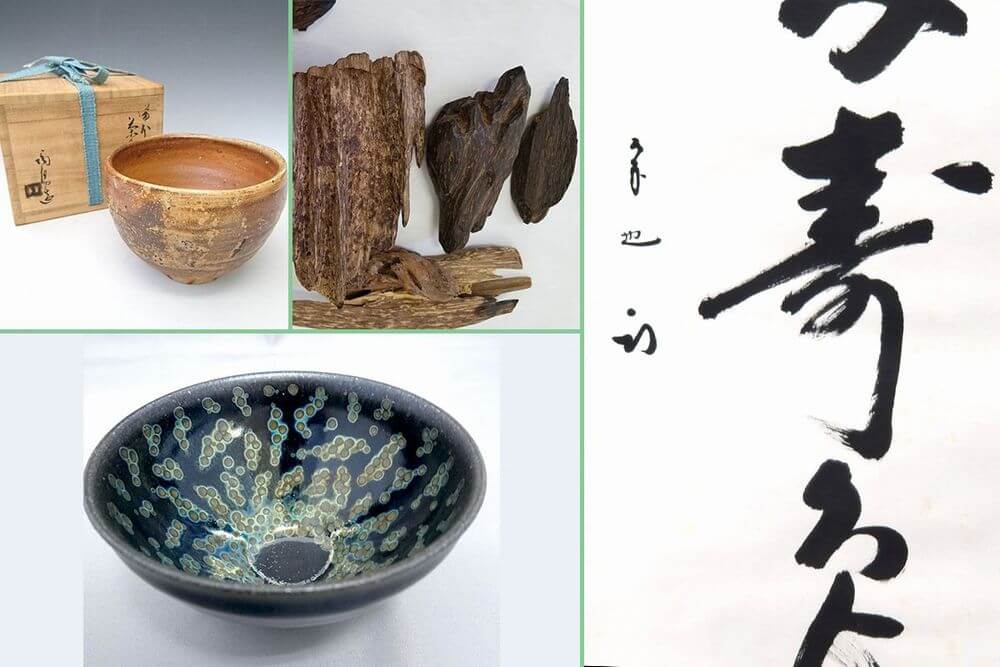

桃山時代に確立された赤膚焼(あかはだやき)、その表面に施される奈良絵など、奈良ならではの特色のある文化が根付いています。

かつて奈良では各家庭のお庭でお茶が栽培されていたというほど、お茶が生活に密着していたそうです。

そのお茶を使ってどの家庭でも作っていた「茶粥」は、今でも奈良の郷土料理の一つとして伝わっています。